Ich möchte gerne verschwinden, mich in Luft auflösen. Scotty, beam mich weg. Lieber Gott, bitte mach, das ich hier weg komm, ich werd auch immer brav sein. Warum bin ich eigentlich hier, bin ich eigentlich dumm?

Dies ist ein Ausschnitt meiner Gedankenwelt, als am dritten Tag der Überfahrt von Moorea auf die Cook Islands das Barometer plötzlich in die Tiefe stürzte und die Wellen sich in den Himmel türmten.

In den Himmel, da wollte ich auch gerne hin, als die Knoten auf dem Windanzeiger immer mehr wurden und mein Wunsch, die Situation so schnell wie möglich zu verlassen und – notfalls per Teleportation – an einen behaglichen Ort zu gelangen, proportional zum Anstieg des Windes wuchs.

Ab 50 Knoten – das sind 10 Bft. – vermied ich es, weiterhin den Windanzeiger im Auge zu behalten, sondern versteckte mich im Salon unter einigen Sofakissen.

Leider müssen wir bereits im Kindesalter einsehen, dass wir nicht verschwinden, wenn wir uns die Augen zu halten. Und so hört ich die resolute Stimme meiner Großmutter – zunächst leise, dann immer deutlicher den in Norddeutschland gern und oft verwendeten Ausspruch Nützt ja nix! wiederholen und wenn mich nicht alles täuscht, stieg auch die Stimme meiner Mutter in den Chor mit einem Nun stell dich mal nicht so an! mit ein. Letztlich ist es daher wohl den Frauen meiner Familie zu verdanken, dass ich mich aufraffte (kriechend) und nicht am Ende tatsächlich verschwand. Wo auch hätte Adam mich suchen sollen?

Adam hätte auch gar keine Zeit zum Suchen gehabt, denn er musste das Boot steuern. Der Autopilot hatte sich nämlich aufgrund des enormen Wasserdruckes verweigert. Adam saß also im Regen, bei stürmischer See und in Dunkelheit im Cockpit und bediente das Boot, das mit einer Durschnittsgeschwindigkeit von 10 Knoten durch den Ozean pflügte, denn fürs Verkleinern des Großsegels fehlte uns die Zeit, so plötzlich fing der Sturm an. Im zweiten Reff bretterte die Vixen unbeeindruckt durch die Wellenberge, machte aber eine erstaunlich gute Figur. Stoisch segelte sie durch die Wellenberge und erwies sich als äußerst stabil. Insbesondere der Mast hat gute Arbeit geleistet und wir sind dankbar und demütig, dass er noch dran an ist.

Es war Neumond, die Nacht war pechschwarz. Das war gut, sagte mir Adam später, denn so konnte er die hohen Wellen nicht richtig sehen und musste sich nicht fürchten. Meine Schockstarre war vorbei, doch ich blieb unter Deck und wischte in regelmäßigen Abständen das Wasser auf, das sich irgendwie seinen Weg ins Boot gesucht hat. Nach einer Weile fiel mir auf, dass Adam schon ziemlich lange am Steuer hockte. Das fand ich toll und zur Belohnung warf ich ihm hin und wieder Kekse hinaus, um die Laune aufrecht zu erhalten.

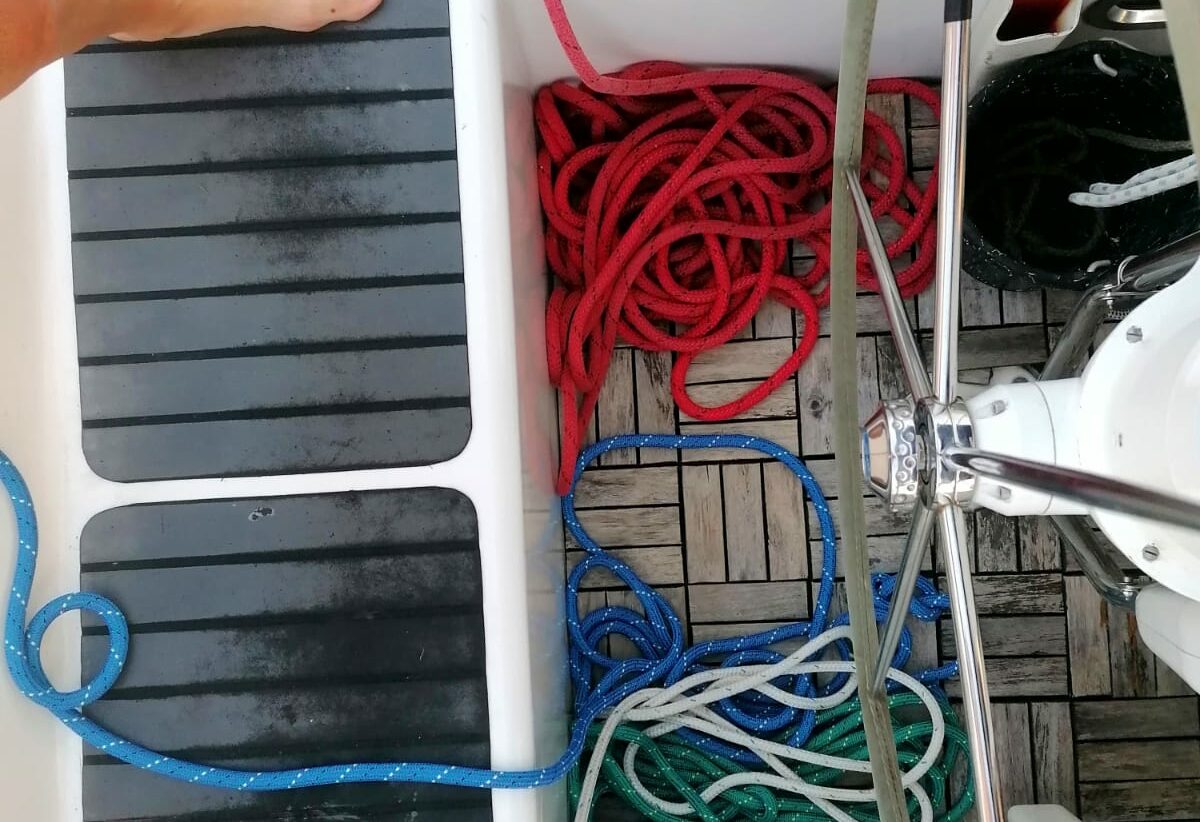

Das ging ein paar Stunden und dann – so plötzlich, wie er auftrat – verschwand der Sturm wieder. Pünktlich zum Sonnenaufgang hatte sich der Wind auf angenehme 25 Knoten eingependelt. Im Tageslicht sahen wir, dass die Leinen des Lazy Bags auf einer Seite gerissen waren und sich zwischen Mast und Großsegel verheddert hatten. Außerdem sind zwei Mastrutscher flöten gegangen. Das wars. Die Schadensbilanz kann demnach als gering eingestuft werden. Vom ursprünglichen Plan nach Rarontonga zu fahren sind wir bereits während des Sturmes abgekommen und hatten Kurs auf Aitutaki genommen. Übers Satellitentelefon teilten wir dies der zuständigen Behörde mit.

Die letzten Tagen auf See vergingen unspektakulär und ohne nennenswerten Vorkommnisse und an einem Donnerstagabend kurz vor Sonnenuntergang warfen wir Anker vor dem Riff der wohl schönsten Lagune der Welt. Wie sich herausstellen sollten, hatte der Wind uns in die richtige Richtung geblasen, denn Aitutaki war wunderbar.

Freundlich und unkompliziert wurden wir einklariert und überraschenderweise stellten wir fest, dass wir erst das zweite Boot waren, welches in 2023 eingelaufen war. Das mag wohl vor allem an den relativ ungünstigen Ankerbedingungen liegen, denn die Lagune ist so flach, dass Ankern nur solchen Booten möglich ist, die einen sehr niedrigen Tiefgang haben. Mit unseren 2,15 Metern Tiefgang trauten wir uns nicht so recht. So blieben wir zunächst vor dem Riff liegen, was etwas „rollig“ war. In den folgenden Tagen nahm der Wind zu und ein dickes Versorgungsschiff warf in unmittelbarer Nachbarschft ebenfalls seinen Anker. Schön war das nicht. Die Hafenmeisterin lud uns ein ins kleine und sehr hübsche Hafenbecken umzuziehen. Bei Hochwasser könnte man es wagen durch den Pass zwischen den Riffen hineinzufahren, denn dieser wäre kürzlich tiefer

gebaggert worden. Mutig starteten wir den Motor und glitten schließlich unbeschadet ins Hafenbecken, nicht ohne es versäumt zu haben den Pass an einigen Stellen noch um ein paar weitere Zentimeter mit unserem Kiel vertieft zu haben. Der sandige Untergrund hat der Vixen nichts ausgemacht.

Im Hafen lagen wir sehr bequem und hatten viel zu gucken, denn das dicke Versorgungsschiff, was uns vor dem Riff auf die Pelle gerückt war, wurde entladen. Da es natürlich viel zu groß für den kleinen Hafen war, fuhren Barken durch denn Pass nach „draußen“ und in mühsamer Kleinstarbeit wurde Container für Container zum Hafenbecken gefahren und mit einem kleinen Kran an Land gehievt. Tagelang hat es gedauert, bis alle Container transportiert waren. Als Bremerhavenerin war mir dieses Prozedere wohl bekannt, jedoch im Vergleich zum winzigen Hafenbecken Aitutakis in gigantischen Dimensionen.

Außer uns lag noch ein weiteres Segelboot im Hafen mit äußerst freundlichen und lustigen Schweizern, mit denen wir in den folgenden Tagen so manch schöne Stunde verbracht haben. Wir mieteten für sehr kleines Geld Motorräder und erkundigten die ganz Insel bergauf, bergab. Abends grillten wir gemeinsam am Pier und bekamen von einem Hafenmitarbeiter einen ganzen Sack voll Fisch geschenkt. Einfach so.

Sowieso empfanden wir alles als überaus angenehm: übersichtlich, freundlich, günstig und bemerkenswert sauber. Nie habe ich auch nur den kleinsten Fitzel Müll herumliegen sehen. Ich glaube Aitutaki ist der sauberste Ort von Welt. Außerdem sind Hunde auf der Insel aus mir nicht weiter bekannten Naturschutzgründen verboten und auch das ist sehr entspannend, denn es gibt kein Gekläffe, man muss keine Hundekacke von der Sandale kratzen und niemand will in deine Waden beißen. Dafür gibt es viele sanfte und zurückhaltende Katzen, die in friedlicher Koexistenz mit den vielen hübschen Hühnern leben und überall anzutreffen sind, was süß ist.

Es gibt keine Busse, aber das ist nicht schlimm, den die Insel ist klein und die Einheimischen halten oft an und laden zur Mitfahrt ein.

Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass die Schönheit der riesigen Lagune nicht von dieser Welt ist und demnach auch nicht in Worten beschrieben werden kann. Interessierte gucken sich bitte die Bilder an. Am besten sie besuchen die Insel einfach selber.

Glücklich und zufrieden reisten wir nach einer Woche wieder ab, denn es tat sich ein gutes Wetterfenster für die Passage nach Tonga auf.

Doch das ist eine andere Geschichte.

Kekse für den Kapitän